~「姿勢」~

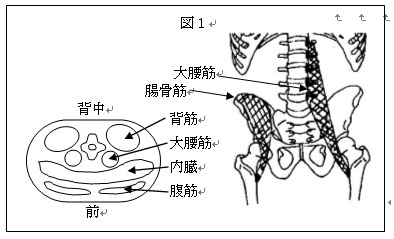

瀬戸塾師範 瀬戸謙介| 「姿」という字はは体つき、身なり、全体的な外見、風体、風采などを表す言葉です。また「勢」という字は強さ、速さなどに表れる力、活動力、躍動する力などを意味します。つまり姿勢とはその人の持っているエネルギーが姿・形となって表れた状態を言います。病気に罹ったり気が滅入ったりすると背筋が丸まりうつむき加減になります。元気がいい時、気が晴れやかな時には自然と胸を張り姿勢も良くなります。逆に姿勢を正しくする事により陰に籠もった気が晴れ元気になったりします。ですから空手の練習の時だけでなく、常日頃から正しい姿勢を保つように心掛けることが大切です。 正しい姿勢とは、まず背筋を伸ばし胸を張る事から始めます。(この時背筋全体に力を込め胸を張らないように)顔は決して下を見ず、目は澄んだ心の気が広がっていくが如くくっきりと見開き、清清しさを漂わせるようにします。背を丸くしてうつむき加減にし、目の焦点を近くにすると気持も内に内にと籠もりがちになり、気も滅入ってきます。胸を張り、背筋を伸ばし、顎を引き遠くを見る、それだけでも気持が晴れやかになり、不思議と体の内側から何か自信というものが湧いてくるものです。 とは言っても、正しい姿勢を保つには、やはりしっかりとした体を創ることが大切です。土台をしっかりと創らなくては正しい姿勢を保つことが出来ません。それにはまず、筋力が必要となります。筋力の衰えたお年寄りの姿勢を見るとよく分かりますが、膝が少し曲がり股関節が弛み、やや腰が前につきだした状態となり猫背になってきます。一般的には腹筋や背筋、そして下半身を鍛えることにより正しい姿勢が生まれると言われていますが、それだけでは不十分です。人間が直立するときに最も必要とされる筋肉つまり腸腰筋(大腰筋と腸骨筋、図1を参照)を鍛えることが一番大切なのです。 (注1)「腸腰筋」とは大腰筋、小腰筋、腸骨筋この三つの筋肉を合わせた呼び名です。小腰筋は大腰筋の補助としての働きをしていますが、全ての人種のうち約55%は小腰筋を持っていません。従って一般的に「腸腰筋」といえば大腰筋と腸骨筋の二つを指します。 |

|

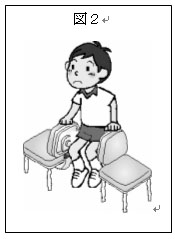

| 腸腰筋の主な働きは下記の三点です。 ①股関節を曲げる。もち上げる。 ②直立姿勢のときに骨盤を立てて、固定する。 ③腰椎を腹部前方に引っ張り込むことにより背骨のS字型を造りだす。 要するに、骨盤から上の上半身を支える柱のようなものです。この腸腰筋を鍛えることにより体の芯が出来、正しい立ち方が出来るようになります。 姿勢を保つ上で大腰筋はとても大切な働きをしています。大腰筋は、背骨を支える「腹筋」と「背筋」を骨盤の位置でサポートする筋肉なので、衰えると二つの筋肉だけでは支えきれず、正しいS字型を描くことが出来なくなり背骨の湾曲を招き猫背に成りやすくなるのです。高齢に成ると歩幅が狭くなったり、ちょっとした段差につまずいたりするのはこの大腰筋の衰えが原因です。 この大腰筋はさほど太い筋肉ではないので意識して鍛えなければ衰えるのも早いといえます。腹筋や背筋など表面の筋肉を鍛えても、芯となる筋肉すなわち大腰筋を鍛えなければ正しい姿勢を保つことは出来ません。 大腿直筋(太股の筋肉)は単に股関節を屈曲させるのに対して、大腰筋と腸骨筋は骨盤と上体のバランスを保ちながら足を前に出すのに不可欠な筋肉です。空手の蹴りは骨盤の動きと連動させなければ良い蹴りが生まれません。従ってこの腸腰筋を鍛えることにより、大きく伸びのある蹴りが可能となります。即ち正しい姿勢に最も重要な役割を果たす腸腰筋を鍛えるのに一番良い運動が空手の蹴りだと言えます。蹴りは上体を真っ直ぐに立てたまま膝を抱え込みそこから蹴り出し、引き足を取って抱え込んでから足を下ろします。この一連の動作が腸腰筋を鍛えるのにとても適した運動なのです。 しかしあまり激しい練習を続けると筋肉に凝りが溜まり固くなり腰痛の原因とも成ります。肩こりなど表面にある筋肉の凝りは、直接患部に触れ揉みほぐすことが出来ますが、大腰筋は体の中心部にあるため外から触れることが出来ません。そのため凝りを取り除くのは大変難しいとされてきました。 しかしこの凝りを取り除きながら大腰筋を鍛える運動があります。 一、自分の両脇に椅子を置き(座板を外側にする)椅子の背板を両手で押さえ体を浮かせる。 二、空中を走るような動作を行います。(図2参照) この時、足首に適度な重りを付けて行うと更に効果があります。この運動をするときには、単に腿を上げたり引きつけたりするのではなく、骨盤と大腿部の両方を動かすように心掛け、骨盤が左右によく動いているのを感じるようにすることが大切です。 |

|

| さて、空手の姿勢と言っても別段これが空手の姿勢だと言う決まった形というものは有りません。形は有って無きがごとき「自然」の姿勢が最高とされています。しかし、この「自然」の形に到達するにはやはり、基本の姿勢からきちんと仕上げていかなければいけません。前屈立ち、後屈立ち、騎馬立ちなどの基本の立ち方がしっかりと出来て初めて自然に構えて、心にも、体にも不安が無く安定し、凝りや固まりのない自然な動きが出来るようになります。 基本の立ち方は練習の積み重ねにより学ぶべき事として、ここでは学ぶ時に常に心掛けておかなければいけない事を記しておきます。 一、まず、腰を意識し、腰の上に乗った上体を頭のてっぺんで少し引き上げるような気持ちで背筋を一直線に成るように伸ばす。腰の上にストンと乗った上半身は腰の動きに連動して動く。 二、首は前後左右に傾かず、顎はやや引き気味にする。 三、全ての関節は柔らかく保ち、肩の力を抜き、足の裏全体でしっかりと床を捕らえて立つ。 四、膝は突っ張らず、どのような動きに対しても柔らかく、俊敏に対応できるように心掛ける。 五、全ての筋肉はリラックスさせそして緊張感を持たせる。 リラックスと緊張感は相反し矛盾しているように思えますがここが大切な所です。 理想的な姿勢は「自然体」です。自然体とは身体のどこにも無理がなく、ごく自然の体勢であり無駄なく自由自在に動ける姿勢のことです。 しかし、基本が出来ていない者が自分にとってこれが一番楽な体勢だといって自分勝手な姿勢を押し通すと空手が伸びません。初めはとにかく苦しくても基本の型ちに身体を型ち作り、どのような体勢になっても耐え得るだけの筋力を付ける事が大切です。型にはめる事により一時的には動きが鈍くなり不便を感じるかも知れませんが、より一層高い次元の空手を学ぶ者としてはこれに耐えなければその次元に到達する事は適いません。 ここで述べている「自然体」とはいわゆる空手で言うところの「自然体八の字立ち」の立ち方ではなく、無理のないその場で一番居心地良い立ち方、姿勢の事を指します。その立ち方は前屈立ちかも知れないし、後屈立ちかも知れません。様々な立ち方があると思いますが、相手がよく見え、窮屈でなく何時でも相手の動きに即応できる姿勢を言います。 そして正しい姿勢で忘れてならないのが呼吸です。正しい呼吸を抜きにして正しい姿勢はあり得ません。また姿勢が正しくなければ正しい呼吸も出来ません。姿勢と呼吸とは車の両輪のようなものです。(呼吸に関してはホームページに掲載していますのでその項を読んで下さい) 姿勢に関して常に心掛けなければいけない事は、背筋を真っ直ぐに伸ばし、上体をリラックスさせ、上半身全部が腰の上にドッシリと乗って、腰の動きに連れて上半身が動く感覚をつかむことです。 以上 ▼注1 「腸腰筋」は脊柱と内臓の間にあり、身体の一番中心にあり表からも裏からも触れることの出来ない筋肉です。大腰筋、小腰筋、腸骨筋を合わせて「腸腰筋」と呼びます。「大腰筋」とは背中の腰椎の一番~五番につながっており、「腸骨筋」は骨盤の腸骨から下に伸び途中で大腰筋と腸骨筋とが融合して骨盤の表面を通り大腿骨につながっている筋肉です。 |

| 瀬戸塾新聞17号掲載記事 |