日章旗

パラオ

バングラデシュ

~国旗と国家~

瀬戸塾師範 瀬戸謙介| 国家にとって国旗とは、人間にとっての顔にあたるものです。顔を見れば、誰それだと分かるように、ユニオン・ジャックを見れば、すぐイギリスを連想します。また、顔にはその人の個性や人生経験が刻まれているように、国旗にもその国の文化や歴史が反映されています。 |

||

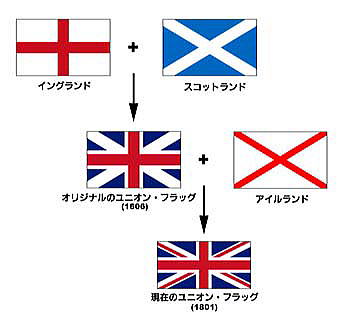

| イギリスの国旗をユニオン・ジャックと呼びます。ユニオン・ジャックは、イングランド(白地に赤十字 セント・ジョージ旗)、スコットランド(青地に白のX字 セント・アンドリュー旗)、アイルランド(白地に赤のX字 セント・パトリック旗)の3つの旗を重ね合わせたものです。この三つの国が一つとなって今のイギリスという国が出来たのです。まさに連合王国というイギリスの歴史そのままを示しています。 |

||

アメリカの国旗は星条旗と呼ばれています。一七七六年に独立、翌七七年に国旗を造りました。星条旗は、横の「条」が独立当時の十三州を表し、十三本の線が引かれています。赤は、アメリカの母国であるイギリスを表し、白は、独立したアメリカを表しています。左上に描かれている「星」は州の数を表し、その後州が増えるたびに星の数が加えられ、現在五十の星が描かれています。独立前は、「大陸旗」と呼ばれ、星の部分がイギリス国旗でした。独立戦争の中で、イギリス国旗の部分を星(当時は十三個)に変えました。アメリカ大陸に渡った人たちが地域ごとに固まって州を作り、それらの州が団結して連邦国家を作ったという歴史的過程が示されています。 |

||

フランスの三色旗には、市民革命の旗印とされた自由、平等、博愛が青、白、赤の三色で示されています。 十字デザインの国旗は、デンマーク、ギリシア、スイス、ノルウェーなどヨーロッパ諸国に多く見られます。十字はキリスト教の伝統を表しているからです。 また月のデザインはイスラム教のシンボルで、パキスタン、トルコ、マレーシア、アルジェリアなどで使われています。 |

||

また月のデザインはイスラム教のシンボルで、パキスタン、トルコ、マレーシア、アルジェリアなどで使われています。 アメリカ以外にもトルコ、そしてアフリカ諸国など国旗に星をあしらった国が沢山あります。国旗に星をあしらっている国のほとんどが、狩猟あるいは遊牧民族です。彼等は大平原や砂漠を旅する時に星によって自分の現在地とこれから向かう方向を確かめながら旅をしていました。彼等にとってまさに星こそが生命線であり、星を見失うことは死をも意味したのです。彼等には多くの星にまつわる物語がありますが、それは満天の星空を眺めながら、星に感謝すると共に、自分たちの思いを星に託したのです。 |

||

太陽も人気のあるデザインです。アルゼンチン、バングラデシュ、ラオスなどで使われていますが、その代表的なものが日本の日の丸(日章旗)です。 日の丸に相似しているパラオとバングラデシュの国旗 パラオの国旗は青地に、中心よりやや旗竿寄りに黄色の丸が描かれています。どうして日の丸とデザインが似ているのでしょうか。 むかし、パラオはドイツの植民地でした。第一次大戦の時、この地域の戦争でドイツに勝った日本は、戦後国際連盟からパラオを含むミクロネシア地域を委任統治(一九一四年)することを求められました。そして日本はたくさんの移民をこの地に送り、産業、教育、文化の発展に大きな功績を残しました。 第二次世界大戦後一九四五年にこの地域を占領したアメリカは、パラオに存在する日本文化の影響を徹底的に破壊しました。南洋神社は取りつぶされ、校庭の二宮金次郎の銅像は引きずり降ろされました。しかし、パラオの人々は心の中では勤勉の精神を教えてくれた日本人を敬い、日本統治時代を懐かしんでいました。その証拠に今でもパラオ人の八割は、その姓名のどちらかに、日本式の名前を付けているといわれています。 今から十三年前の一九九四年、パラオがアメリカから独立するにあたり国旗を制定することになり、国民にそのデザインを公募した結果、日の丸を模した今のデザインに決まりました。ただ、パラオの国旗の丸は日本の国旗の中心にある丸とは違って、中心からすこしずらしています。これは、日本と同じくするのは失礼だからと、畏敬の念を表してわざと中心をはずしたのだそうです。この事実は日本の統治が如何にパラオの国民に受け入れられていたか、パラオの人たちがいかに日本に対して親近感を持っていたか、そして彼等の慎み深い態度をよく表しています。 パラオの国旗は、日の丸は侵略のシンボルではないこと、かつて日本の統治下にあった国が、日本の国を慕い日の丸を模した国旗がつくられるほど、戦前の日本と日本人はアジアの人達から尊敬されていたかがよく理解できます。 バングラデシュ バングラデシュの国旗は緑の地に、中心に赤色の丸が描かれています。中央の赤い円は、独立戦争で亡くなった人の鎮魂と太陽の恵みを表しており、緑は豊かな国土、およびイスラムのシンボルカラーを表しています。 バングラデシュの国旗は、一九七一年にパキスタンから独立した時に創られました。以前、バングラデシュはインドの国の一部でした。第二次大戦のときインドがイギリスから独立しようと戦った時に、一緒に戦ってくれた日本人に感謝すると同時に日本の明治維新を見習おうと日本の国旗をまねて造りました。 バングラデシュの生んだ三人の偉人として、ノーベル文学賞受賞者のタゴール、インド独立に命を賭けたチャンドラ・ボース、東京裁判で正論を貫いたラダビノッチ・パル判事の名を挙げる事が出来ます。この三人はいずれも日本と深い関係があります。 インドでは、インド建国の英雄は、ガンジーよりも、ボースが有名です。ボースは日本の力を借りて自由インド軍を組織し、日本軍と共に一緒に血を流してイギリス軍と戦ったのです。それだけ日本と縁のあるボースを生んだバングラデシュが国旗に日の丸のデザインを使ったとしても不思議ではないと思います。 |

||

| 藤原機関 昭和十六年九月、日米交渉が行き詰まり、対米英戦争が避け難い状況に陥った時、大本営参謀藤原岩市陸軍少佐は、マレー半島でのイギリス軍の中核を占めるインド兵に対し投降工作を行い、それを将来のインド独立の基盤とする事、並びにマレー人民との親善協力を促進することを命ぜられました。そこで部下として五名の将校が付けられ「藤原機関」が発足しました。 開戦後、日本陸軍はイギリス軍をなぎ倒して、破竹の勢いでマレー半島を南下して行きました。そこにイギリス軍の一大隊が退路を断たれ、孤立しているとの情報が入りました。その大隊はイギリス人の大隊長を除いて中隊長以下すべてがインド人との事です。 藤原少佐は、通訳と部下一名を連れて、武器は軍刀のみを携え他の武器は一切持たずにこの大隊を訪れ、大隊長に対して投降を勧めました。大隊長は藤原少佐の勧告を受け入れ、ここに藤原少佐は二百名のインド投降兵の身柄を捕虜として預かりました。この中にはやがてインド国民軍の創設者となるモハンシン大尉がいました。 藤原少佐は、捕虜のインド兵達と共にインド料理をインドの作法で手で食べ、彼らを驚かせました。イギリス軍の中ではこうした事は決してなかったからです。これを機に藤原少佐は、モハンシン大尉にこの戦争が長年欧米に支配されてきたアジア独立の絶好の機会であり、インド投降兵を組織して、インド国民軍を創設すべきだという事を説きました。 インド国民軍の創設とチャンドラ・ボース こうして昭和十六年十二月末に発足したインド国民軍は、各地でイギリス軍中のインド兵を説得して、次々と自軍に加え、シンガポール陥落時には、数万人の規模に達しました。 イギリス官憲の弾圧を逃れて、ドイツにいたボースは、十八年五月、ドイツからUボート(ドイツの潜水艦)に乗って来日し、東条首相からインド独立支援の約束をとりつけるや、シンガポールに乗り込んでインド国民軍総帥の地位につきました。さらに自由インド仮政府を作って、英米に宣戦布告しました。 昭和十九年一月のインパール作戦は、ボースがインド解放のために、「デリーへ」の合い言葉のもと、全てを賭けた戦いでした。北ビルマからインド東部に進攻、インド国内の独立活動を激化させてイギリスを一気に追い出そうとする作戦でした。 しかしイギリス軍の日本軍に数倍する兵力と、雨期に入り、物資補給が続かなくなった事から惨敗、参加した日印十万人の将兵の内、日本軍の死者は七万二千人を数え、インド国民軍も半数を超える八千人もの犠牲者を出しました。冒頭の「日本人が共に血を流してくれた」とはこの事です。 |

||

| インド独立 日本の敗戦後、イギリスはインド国民軍に参加した約二万名の将兵を、反逆罪で軍事裁判にかけ、インドにおける植民地支配を強化しようとしたが、ボースの独立精神はガンジー、ネール率いる国民会議派に引き継がれ、「インド国民軍将兵は、インド独立のために戦った愛国者であり、即時釈放されるべきである」といった運動がインド全土での反英運動を展開しました。 イギリスは約二年間徹底的に独立運動を弾圧し続け、数千人の死傷者を出したが、ついにイギリスは軍事裁判を中止し、インドの独立を認めました。そのときに、「インドの独立は、日本のお陰で三十年は早まった」と、藤原は感謝されました。 こうした経緯から、インドは戦後の日本に対してきわめて好意的で、戦争賠償の請求を放棄し、また東京裁判でもインド代表のパール判事が唯一人「日本無罪論」を唱えました。日本の国連入りをインドのネール首相は強力にバックアップしてくれました。 |

||

| 国旗・国歌はなにを表しているのか 国を具体的な「姿、形、音」で表現することのできるもの、其れが「国旗・国歌」です。国歌と国旗はその国の独立と主権をはっきりとした形(目で見、音で感じる)に表し、主観的に捉えるための表現であり、更には尊厳をあらわす象徴です。従って、国旗、国歌は「その国そのものを表している」というのが国際的な常識です。 国旗や国歌にはその国の建国の理想(このような国にしたい)、志(国民に国家とは何かを意識させる)、歴史、文化、宗教などさまざまな思いが込められています。 皆さんは学校で国旗や国歌に対してどのように接するべきなのか教わってこなかったと思います。しかし、そのような国は世界中で日本だけです。 多くの国では国旗に敬意を払うことが、その国の国民として生きる誇りと使命感を青少年に伝える事につながるので、国旗と国歌の大切さを学校教育の一環としてたいへん熱心に教えています。 国旗は単なるマークではなく、国旗そのものがその国を表しているのです。ですから公共施設や大使館に国旗が掲げてあるのです。 国旗は国家の象徴(シンボル)であり、国民の意思を表すもの、だから国民は尊敬の態度を以て接しなければいけません。 国旗の役割 ・外国で紛争など起きたときには大使館に国旗を掲げて自国民を保護します。国旗はその国の主権を意味し、主権によって国民を守るのです。 ・自国の領海外を船舶が通行するときには、必ず船尾に国旗を掲げることが国際法によって決められています。もしか掲げていなければ不審船と見なされて攻撃されても何ら文句は言えません。 ・イギリスに転勤した商社マンの子供が、ロンドンの小学校に入学を希望して断られた事があるそうです。その理由は入学試験の時、日本の国旗が書けず、国歌が歌えなかったことが理由でした。 世界中、自分の国の国歌と国旗を大切にすると共に、他国のそれに敬意を示すのは当然の礼儀です。そのため、国内の祝祭日や公的行事はもちろん、外国の来賓歓迎や国際的な儀式・競技などの機会には、必ず国旗を掲揚し国歌を吹奏し、参会者は起立して、敬意を表します。 ソウルオリンピックのときに、陸上競技でアメリカの選手が優勝し星条旗が掲揚され合衆国国歌が流れたとき、スタジアムの観客の中で唯一起立しなかったのは日本から卒業旅行に来ていた高校生とその先生だけでした。その姿がテレビで放映され、世界中から信じられない光景だとひんしゅくを買いました。他国国歌が流れているときに席に座っておしゃべりをしているとは、何と礼儀知らずで傲慢な思いやりのない輩だと、人々の目に映りました。 国旗や国歌に対する正しい理解はこれから国際社会で生きていく私達にはなくてはならない教養の一つです。 世界の多くの国では毎日朝夕の二回国旗掲揚と降納の時間が決められており行われています。アメリカの公立校では、毎朝、教室に国旗を掲げ「私はアメリカ合衆国の国旗に忠誠を誓う。私は、神の庇護の下に一つであって、分裂の許されない国家と、全国民に自由と正義とを擁護する共和国に対して忠誠を誓う。」と「国旗への忠誠」を誓った後、国歌斉唱を行っています。 隣の国、韓国では国旗降納する午後六時になると、スピーカーから国歌が流れます。すると町行く人々は皆立ち止まり起立し、頭を垂れて国歌が終わるまでその姿勢を保ちます。もちろんその場に居合わせた外国人も例外ではありません。 こんなに身近な国で行われている事をご存じでしたか?国旗、国歌に対しての教育を受けていない日本人にとってはなかなか理解出来ないことなのかも知れませんが、国旗、国歌に敬意を表すのは、国際交流の場では最低限守らなければならない世界共通のマナーなのです。 学校で日常的に、国旗掲揚・国歌斉唱を行っている 国はとても多いです。タイやフィリピン、韓国は毎日、インドネシアやメキ シコは毎月曜日に行っています。 さらに国旗・国歌は、その国の歴史を象徴するものとして、授業の中で教えられるのが通常です。上記のタイ、フィリピン、 韓国、インドネシア、メキシコ以外に、フランス、イタリア、スイス、デンマーク、フィンランドなど、それぞれの歴史、公民、音楽などの教科の中で、国旗国歌の教育がなされています。しかし、日本国内では戦後の反国旗・反国歌教育の結果、我が国の青少年は自国のみならず他国の国旗・国歌に敬意を払うという国際常識を教わらずにきました。 先にも書きましたが、世界の国々の国旗には、それぞれの国の建国の由来や理想が示されています。そして何処の国も自国の国旗・国歌を大切にしています。私たちも自国の国旗に誇りを持つと同時に他国の国旗も尊重することを忘れてはいけません。 |

||

「日の丸」の由来(千三百年の歩み)  日本の国旗「日の丸」は、「日章旗」とも呼ばれ、万物に恵みをもたらす太陽を形どったものです。 聖徳太子は我が国のことを「日、出ずる国」と呼びました。「日の本」とも呼んでいました。「日本」という国名の由来は、太陽、お日様そのものを表しているのです。 日本人が昔から信じてきた神様の中で一番位が高い神様は「天照大神(あまてらすおおみかみ)」で、太陽の神様です。太陽は全てのものに分け隔て無く恵みを与えてくれる有り難い存在であると、神代の時代から太陽を特別に尊い存在として崇めてきました。 「日出ずる国」「日の本」として、我が国を認識してきた日本人にとって、日の丸はごく自然な感覚で生まれ、国民生活の中に定着してきました。 文献に残っている最古の日の丸は、なんと今から千三百年前、大宝元年(七〇一年)文武天皇の時代に朝廷の正月元旦の行事で用いられた「日章」だと言われています。 南朝を樹立した後醍醐天皇(一三一八年即位)は、武将に白地に赤の日の丸を与えています。その当時使われていた縦長の日の丸は現存しています。戦国時代では、上杉謙信、武田信玄、伊達政宗ら多くの武将が家紋や旗印とともに日の丸の旗を行軍の時や戦場で用いていました。 一六〇〇年頃にタイのアユタヤ王朝の時代、タイには日本人町が出来ており山田長政を始め数千人もの日本人が住んでいました。そこで組織された日本人義勇軍が日の丸を掲げて行進をしている姿が、寺院の壁画に残されています。  幕末にペリーが浦賀に来たのをきっかけに日本でも国旗が必要ではないかという意見がでました。幕府の高官たちは源氏を表す中黒(白地の中央に黒の横一文字)を推薦したのに対し、当時の水戸藩主・徳川斉昭が、「昔から多くの日本人慣れ親しみ用いてきた日の丸こそ日本を代表するに相応しい」と反論し、決断を迫りました。その気迫に推され遂に幕府の重役達も折れ「日本総印ハ、白地ニ日ノ丸幟相用ヒ候フ様」(日本全体の旗印は、白地に日の丸の旗を使用する)という布告を出しここに「日の丸」が国旗として正式に採用されました。 古くから日本人の誰もが日の丸を日本の代表的な「しるし」として認識していたからこそ、決まったのです。 古来から日本人は朝廷での正月行事、源平(八島の合戦、那須与一)、南北朝、戦国時代、幕末(咸臨丸)、日清・日露・大東亜戦争、自衛隊PKO、オリンピック、ワールドカップ等々、日本人はその長い歴史の中で、さまざまな思いを日の丸に込めてきたのです。 国旗「日の丸」の意味 「日の丸」の中央にある赤い丸は、太陽を表しています。(国民の真心や団結の思いも込められているとも云われております。)全ての物を平等に育む太陽は、私達の先祖が信仰の対象にしてきました。白地は純潔・潔白を意味し、昔から清潔を尊ぶ日本人の性格を表しています。「日の丸」は、世界各国の国旗の中で最も単純な美しさを持っています。 ヨーロッパの人たちが「日の丸」を見た時に「あんなにシンプルで、清潔感があり、そして存在感のある国旗は他にはない、一度見たら決して忘れない。」と羨ましがります。 空手着や柔道着が白い色を用いているのも同じ考えからです。純粋で邪心無く修行に励む。そういった気持を道着の白は表しているのです。 武道を学ぶ者はいつ何時死んでもよいといった覚悟を表すため、死に装束を意味して白いのだという人がいますが決してそのような意味合いはありません。 実は、この日の丸にはとても大切な理想が込められています。太陽は光を全てのものに分け隔てなく照らします。相手を選んだり差別したりしません。万物すべてに、分け隔てなく恵みを与えます。この太陽のように「すべての人に対して平等に恵みを与える。そんな国でありたい。白地の白は、純粋で誠実な国民でありたい」といった願いが日の丸には込められています。 日の丸に敬意を表することは、それが象徴する日本の歴史を偲ぶことであり、その歴史の積み重ねとして現在の自分がある事を自覚する事につながります。これは他国も同様で、アメリカ国民が星 条旗を仰ぎ、フランス国民がフランス革命の旗である3色旗を掲揚するのも、それぞれの国旗が象徴するそれぞれの国の歩みを偲ぶからです。 また他国の国旗に敬意を表する事は、世界のそれぞれの国々が、同様に独自の歴史と個性を持っていることを尊重する事です。 皆さんはこれから世界に羽ばたく人材です。外国に行った時には自国の国旗に誇りを持つと同時に、その国の国旗に敬意を払うことを決して忘れないで欲しいと思います。 |

||

| 国 歌 「君が代」 国旗と国歌は切手も切り離せない関係にあります。当然ながら国歌も国旗と同様に尊重することが求められます。そして世界には国旗と同じく国の数だけ国歌もあります。 我が国の国歌「君が代」は大変古い歌です。今から千年以上前に編纂された古今和歌集(九〇五年)の中に載っている歌です。 「わが君は ちよにやちよに さざれ石の いはほとなりて こけのむすまで」 詠み人知らず この歌は平安時代に作られた歌です。詠み人知らずの歌が古今和歌集に編纂されるということは当時から多くの人に歌われていた証です。これが平安後期ころから「わが君は」が変化して「君が代は」の形で広まり鎌倉時代には祝福や長寿などお目出度たい祝いの席などで歌われるようになり、その後いろいろな節回しで全国各地で歌われて来ました。神様のお祭りのとき、仏様の供養のとき、酒宴の席、などさまざまな場所で歌われてきました。 その時の「君」は新郎新婦であったり、仏様であったり、酒宴の主客などを指していました。 明治維新、日本国には当時まだ国歌というものが有りませんでした。維新政府は、薩摩琵琶歌「蓬莱山」の中で歌われていた「君が代」を歌詞に選び、軍楽隊教官の英人フェントンに作曲を依頼したが日本人になじめず、明治13年に宮内省雅楽課の長林広守によって作曲され現在に至っています。 この曲については、次のようなエピソードがあります。日本の代表的な作曲家、山田耕作氏がドイツに留学していたちょうどその頃、ドイツの音楽大学の教授たちが、世界の主な国歌について研究し評価を下しました。その結果第一位に選ばれたのが日本の「君が代」でした。今でも「君が代」の柔らかく、厳かなメロディーは外国の人々からも高く評価されています。 私が三〇年程前、ハワイに空手の指導に行き、半年ぐらい立った時にハワイ空手道選手権大会を開きました。開会式のとき、空手は日本発祥の武道だからと最初に日の丸を掲げ君が代を流し、次に星条旗とアメリカの国歌を流しました。開会式が終わった後で、何人かのアメリカ人に「日本の国歌を初めて聴いた、とても穏やかで心が和む良い曲だ」といったコメントをもらいました。  歌詞の意味 「君が代は、千代に八千代に」 「君」は一般的には天皇陛下のことを指していると言われています。そして国歌「君が代」を反対している人たちは「天皇を讃える歌は軍国主義につながるからよろしくない」と言っています。 憲法第一条に、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」と規定しています。象徴とは目に見えないもの、表現しにくいものを具現化したものです。つまり、天皇は日本国民の統合された形を具現化したもの、シンボルであると記されています。したがって、「君が代」は「日本及び日本国民」と訳すのが正しい訳です。 「君が代は、千代に八千代に」は「日本及び日本国民が、いつまでもいつまでも末永く繁栄しますように」といった意味です。 「さざれ石の巌となりて 苔の生すまで」 「さざれ石」とは、細かい小さな石のことです。細かく小さな石が砂などとともに膠着し何千万年という長い年月を掛けて固結した岩石を礫(れき)岩といいます。科学的にみて何ら矛盾がなく、さざれ石が大きな岩になることは現代の地質学で証明されています。 地質学などなかった時代に、礫岩が出来る過程を理解したような歌が詠まれていたことに驚きを隠せません。 「私たちの住むこの日本の国が、小さな石がたくさん集まり固まって大きな巌になって、さらにその巌に美しい苔が一面を覆い尽くすまで、長い長い歳月、まさしく千年も万年も永く永く、何時までも平和で栄えますように」という意味をこめたお祝いの歌です。 このように、国歌「君が代」は千年以上もの昔から歌ってきた歌が私たちの国歌なのです。これ程歴史のある国歌は他にありません。 日本と外国の国歌の比較 下に挙げたのは、各国の国歌の歌詞です。国歌にはそれぞれの国の成り立ち、文化の違いが明確に表れています。 他の国と比較し、「君が代」はなんと品が良く、平和的で、格調が高いか再認識したのではないでしょうか。 |

||

| ▼日本 「君が代」 君が代は 千代に八千代に 細石(さざれいし)の 巌(いわお)となりて 苔の生(む)すまで ▼中華人民共和国 立て、奴隷となるな 血と肉をもって築こう、良き国 中華民族の危機が迫っている 今こそ雄叫びをあげ戦うときだ 立て立て 心合わせ敵にあたらん 進め進め進め ▼アルジェリア民主人民共和国 「誓い」 私たちは誓う、破壊する稲妻によって、 流されたたくさんの血の流れによって、 翻る明るい旗によって、 高い山の上を誇らしく飛びながら、 私たちは生きるか死ぬかの反乱に あることを、 私たちはアルジェリアが生きるべきだと 決意する、 そう私たちの証人あれ、私たちの証人あれ、 私たちの証人あれ! 私たちは真実のための反乱にある兵士だ そして私たちは私たちの独立のために 戦ってきた。 私たちが話したとき、誰も私たちを 聞かなかった、 だから私たちは火薬の騒音を私たちの リズムとして そして機関銃の音を私たちのメロディーとして 採ってきた、 私たちはアルジェリアが生きるべきだと 決意する、 そう私たちの証人あれ、私たちの証人あれ、 私たちの証人あれ! ▼フランス共和国 「マルセイユの歌」 行け、祖国の国民、栄光の日が来たのだ。 私たちに対して、専制政治の血染めの旗が掲げられる、 聴け、野山で、敵の獰猛な兵士たちが叫ぶのを。 悪魔のごとく 敵は血に飢えたり あなたたちの息子たちと配偶者たちの喉を 切るために。 立て、国民、いざ武器をとれ進め進め仇なす敵を葬らん ▼ジンバブエ共和国 「ジンバブエの土地が祝福されんことを」 おお、高く旗を掲げよ、ジンバブエの旗を 勝利を宣言する自由の象徴 私たちは私たちの英雄の犠牲を称賛する、 そして私たちの土地を敵から守ることを誓う そして全能者が私たちの土地を保護し祝福 せんことを ▼アメリカ合衆国 見よや、朝の薄明かりに、たそがれゆく 美空に浮かぶ、われらが旗、星条旗を 弾丸降る、戦いの庭に、頭上を高く、ひるがえる 堂々たる、星条旗よ、おお、われらが旗のある ところ 自由と、勇気、共にあり |

||

| 瀬戸塾新聞28号掲載 | ||